El 9 de julio de 1816 el Congreso de Tucumán declaró la Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, ratificando la ruptura con el orden colonial español, que había comenzado con la Revolución de Mayo de 1810. Más de dos siglos después, los caminos de la independencia continúan abiertos y la historia nos invita a revisitarlos para construir otros futuros posibles.

La declaración de la Independencia en 1816 se conmemora como un acontecimiento cristalizador y a la vez fundante de un proyecto nacional que culminó en la creación del Estado Argentino. Desde perspectivas historiográficas renovadas y críticas se han puesto de relieve los antagonismos que definieron aquella coyuntura histórica, en la que diversas alternativas pugnaban por imponer proyectos de sociedad irreconciliables, al punto tal que el período que siguió a la declaración de independencia estuvo signado por la guerra civil. Las múltiples posibilidades que abrió la gesta emancipadora, con sus paradojas y complejidades, ofrecen claves para una profunda reflexión sobre el tiempo presente.

La Asamblea del año XIII constituye un antecedente inmediato del Congreso de Tucumán. Al haberse declarado soberana, desconoció de hecho la autoridad de España y de su Rey y adoptó decisiones que afirmaron una senda independentista. Fue éste el primer Congreso constituyente, y aunque no cumplió el cometido de dictar una Constitución (como tampoco lo haría el de 1816, quedando esa tarea postergada hasta 1819), representó, en sus primeros tramos, el momento más radical de la revolución: sancionó la libertad de vientres, la extinción del tributo y de formas de servidumbre indígena como la mita y el yanaconazgo, la libertad de prensa y la supresión de los títulos de nobleza. El llamado a jurar “por la nación” en reemplazo del Rey fue una de las tensiones que pusieron de manifiesto la existencia de dos proyectos que se enfrentarían durante las décadas siguientes, apelando a fórmulas distintas de soberanía. El Congreso rioplatense estuvo dominado por grupos porteños de posición centralista, mientras que la posición federal tuvo su epicentro en la Banda Oriental, bajo el liderazgo de José Gervasio Artigas, promotor de la Liga de los Pueblos Libres, que llegó a reunir a Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y los pueblos de Misiones.

Mientras las luchas independentistas se extendían en toda la América hispana, la hegemonía napoleónica en el continente europeo había sido sustituida por la Santa Alianza, restaurando el absolutismo monárquico en 1815 con un nuevo orden conservador. Al momento en que se declaró la independencia en Tucumán, Fernando VII había logrado recuperar casi todos sus dominios en América. En este contexto desfavorable, dado el avance de la contrarrevolución, el 9 de julio de 1816 el Congreso Constituyente se reunió en Tucumán, ante la necesidad de dar señales de fortaleza en el frente norte. En el Acta firmada por representantes de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, pero también de Chichas, Charcas, Cochabamba, Mizque y Chuquisaca (hoy parte del territorio boliviano) se proclamó la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, denominación que expresaba la indefinición del momento respecto a cuáles serían las provincias que quedarían bajo la nueva condición jurídica.

La situación internacional hacía difícil pensar en el reconocimiento, por parte de las principales potencias, de una forma de gobierno republicana. Pero ninguno de los proyectos monárquicos constitucionales fue viable en el Río de La Plata, pese a la propuesta inicial de Manuel Belgrano de coronar a un descendiente inca y de las misiones diplomáticas enviadas a las cortes europeas para buscar algún príncipe dispuesto a ser coronado rey en estas tierras. Los diputados del Congreso acuñaron el lema “fin a la revolución, principio al orden”, expresión de un cambio político en la correlación de fuerzas de la fase inicial, más progresista, de las revoluciones de independencia. La profundidad del conflicto entre los sectores dirigentes del interior y del puerto de Buenos Aires daría lugar al surgimiento de entidades territoriales autónomas.

Bajo este panorama político, la nación en ciernes distaba de la imagen homogénea que luego se impondrá en el relato oficial construido a fines del siglo XIX, con la unificación del Estado Argentino. Los conflictos en torno a las formas de organización institucional se enraizaban en una disputa por el control de recursos económicos estratégicos. Los grupos dirigentes criollos completaron la liberalización del comercio comenzada en el siglo anterior, a fin de vincularse directamente con los mercados mundiales, política alentada, a su vez, por la monarquía inglesa. Pero la elite porteña intentó mantener sus privilegios comerciales frente a los grupos dominantes de regiones dinámicas como el litoral, orientándose a la actividad ganadera extensiva. Al mismo tiempo, el horizonte de la americanidad fue paulatinamente desplazado por los relatos estatales centrados en las “patrias chicas”.

El cambio en la realidad de los pueblos indígenas que mantenían su soberanía política y territorial en el espacio pampeano y chaqueño, ofrece otra mirada de la independencia y demanda nuevas reflexiones sobre el proceso de conformación del Estado argentino. En la región chaqueña como en la pampa y el norte de la Patagonia hubo colaboración militar indígena: tanto las fuerzas realistas, como revolucionarias, como así también unitarios y federales, recurrieron a alianzas con parcialidades indígenas, reanimando rivalidades interétnicas. La nueva situación modificó las relaciones con estos grupos y en las fronteras del Chaco, la Araucanía y las Pampas, donde las sociedades originarias se habían mantenido independientes del control de las autoridades coloniales, reapareció la violencia y se desconocieron los acuerdos previos. La progresiva expansión de la frontera agropecuaria penetró cada vez más en estos territorios. Finalmente, las campañas militares que los incorporaron al Estado nacional no sólo acabarían con la autonomía indígena, sino también con el largo proceso de relaciones entre los diferentes pueblos indígenas y criollos.

Contra la idea de una construcción nacional monolítica, emprendida por una sociedad mayoritariamente de origen europeo, es necesario reponer la imagen de una historia atravesada por el conflicto y la existencia de múltiples alternativas y dinámicas espacio-temporales. Ante los desafíos del tiempo presente, se nos impone la urgencia de dar nuevos sentidos a los conceptos de revolución e independencia, recuperando la dimensión de la utopía en la esperanza de que otros mundos son posibles, desde el ejercicio de un pensamiento crítico y emancipador.

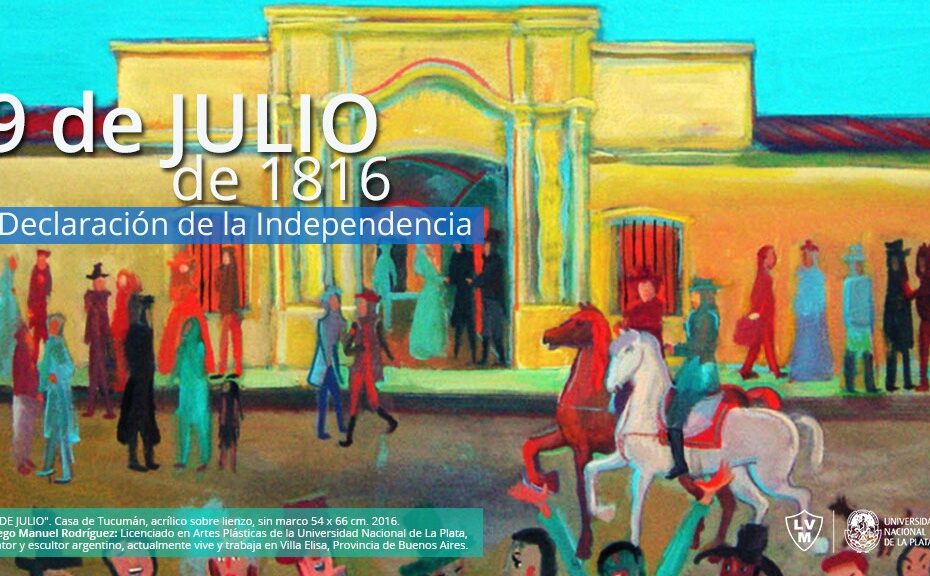

“9 DE JULIO”. Casa de Tucumán, acrílico sobre lienzo, sin marco 54 x 66 cm. 2016 de Diego Manuel Rodríguez.